「何も言わない上司」が与える静かなダメージ ~無条件の肯定的ストロークがない職場の危険性~

- なつき 高橋

- 2025年8月8日

- 読了時間: 7分

総研コラムでは、わたし・みらい・創造センター(企業教育総合研究所)(WMSC)の研究員らが「企業で働く個人のユニークネスと組織のオリジナリティを最大限に発揮する」ためのヒントとなるような知見や情報を提供します。「相手の存在を認める働きかけ」=ストローク。

前回のコラムでは、上司として部下との精神的距離を縮めるための第一歩として、「無条件の肯定的ストローク」をご紹介しました。

前回のコラム:「あなたがそこにいることを私は認識していますよ」上司として部下との精神的距離を縮めるためにできること

逆に、上司としてのあなたが、日常的に「無条件の肯定的ストローク」を発していない場合、どのようなことが起きるでしょうか。

本記事では、交流分析という心理療法の視点から、「無条件の肯定的ストローク」のない職場で起きうる危険性を3つ挙げてみます。

執筆者: 佐々木 啓

アイデンティティー・パートナーズ株式会社 わたし・みらい・創造センター(企業教育総合研究所) 研究員

【 目 次 】

3つの危険性 その1 部下があなたにかかわらなくなる

3つの危険性 その2 部下があなたの肯定的評価を真に受けなくなる

3つの危険性 その3 部下が無意識にミスをする可能性がある

今日この瞬間から

3つの危険性 その1 部下があなたにかかわらなくなる

エン・ジャパン株式会社の「1800人のビジネスパーソンに聞いた「上司・部下間のコミュニケーション」調査」(2024年7月実施)によると、部下が「現在の上司とのコミュニケーションに感じる課題」として挙げた最多の回答は「指示・指導がわかりにくい」の48%で、つまり上司側の能力の問題でした。

次いで、「相談や質問をしづらい」46%、「相手との精神的な距離を感じる」44%、「提案や意見を言いづらい」39%となり、上司の能力ではなく在り様が問題になっています。

出典:エン・ジャパン株式会社「1800人のビジネスパーソンに聞いた「上司・部下間のコミュニケーション」調査」

「仕事なのだから遠慮せず何でも言ってくれればいいじゃないか」

それは上司側の言い分です。

部下はこう思っているに違いありません。

「自分の上司は自分の話を聞いてくれるだろうか、提案を受け止めてくれるだろうか、いやそもそも話しかけてよいのだろうか、自分に関心を持ってくれているのだろうか……」。

「無条件の肯定的なストローク」の交換がなくとも、部下は報告や連絡はしてくれるでしょう。なぜならそれは業務上必要なことだからです。

しかし、部下の立場からすると、「無条件の肯定的なストローク」がない上司の場合、相談や質問・提案や意見を伝えるには、見えないハードルを感じるでしょう。結果として、部下個々人の持っている能力を活かせない職場になってしまいます。

3つの危険性 その2 部下があなたの肯定的評価を真に受けなくなる

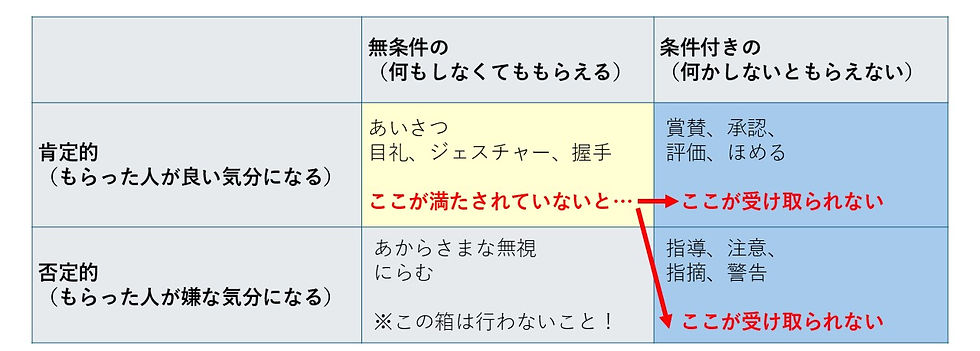

今まで「無条件の肯定的ストローク」を強調して話してきましたが、ストロークの分類と組み合わせに良し悪しはありません。ストロークを行うことは、すべて何らかの役には立ちます。

たとえば、「条件付きの否定的ストローク」はしつけや指導の別名ですし、「無条件の否定的ストローク」を発する人とは距離を取って自分を守ることに利用できます。

そして、あなたの部下が素晴らしい仕事ぶりを見せ、優れた成果を上げたとしたら、それに対する賞賛や評価は「条件付きの肯定的ストローク」です。部下は「仕事ぶりや成果が良かったから」という条件付きで、あなたから肯定的ストロークをもらえたからです。

さて、ここでストロークに関するルールの1つをご紹介します。

ルール: 日常的に無条件の肯定的ストロークの交換がない状況では、条件付きの肯定的ストロークは受け取られにくい。 |

たとえば、あなたが部下に対して、あいさつなどの「部下の存在そのもの」に対するストローク(無条件の肯定的ストローク)を日常的に発していないとします。

そして、部下が仕事の成果を上げたときは賞賛、承認するなどの「部下の行動」に対するストローク(条件付きの肯定的ストローク)だけは発しているとします。

その場合、たとえ肯定的な評価を与えても、部下に対し「都合がいいときだけ……」「何か裏があるのでは?」という否定的な反応を引き起こす可能性があります。

「条件付きの否定的ストローク」の場合、状況はもっと悪化します。あなたが親身になって指導や改善点を指摘しても、部下にとっては「失敗や落ち度があるときだけ熱心だなあ……」と感じられるでしょう。

あなたが心の底から思っているメッセージも、部下に受け取ってもらうには常日頃のかかわり、「無条件の肯定的ストローク」の交換が重要ということです。

3つの危険性 その3 部下が無意識にミスをする可能性がある

交流分析では「ストロークは食べ物と同じで、私たちはストロークがなければ生きていけない」と考えます。

大袈裟でしょうか? いや、想像してみてください。

これから半年間、あなたが誰からも話しかけられず注目もされず、逆に話しかけても誰も返事してくれない、という状況を。おそらく1、2か月も耐えられないのではないでしょうか。

さて、もし私たちが飢餓状態で生きるか死ぬかという状態になったら、仮に嫌いな食べ物しかなくともそれを食べるでしょう。ストロークも全く同じです。

ストロークに関するルールをもう1つご紹介します。

ルール: どんなストロークでも何もないよりはまし。だから「肯定的なストローク」が得られない場合、「否定的なストローク」で補おうとする。 |

賞賛や承認が得られないなら、叱責や非難で我慢しよう。ストロークが何もないよりはましだから、と考えるのが人間という生き物なのです。

さて、叱責や非難を得る簡単な方法は、ミス・失敗をすることです。もちろん部下は意図的にミスや失敗をするわけではありませんし、したいわけでもありません。

ただ、職場において、あまりにも他者からのストロークがない場合、それを欲する人間の無意識が、普段だったらしないであろう見落としや計算ミス、スケジュールの間違いをさせる可能性があるのです。

大人は職場以外のコミュニティに所属していることが多く、そちらで十分なストロークを得られればこのようなことは起きないかに思えます。

しかし、人はある1つの場の所属感が他の場の所属不足を完全には補えないという研究や、異なる場の承認が独立して重要である、という研究もあります。

つまり、職場でのストロークが足りていなければ、その不足を職場内で解決する必要があるということです。

今日この瞬間から

部下に関心を示さない上司、何も言わない上司は、部下や職場に静かなダメージを与え続けていきます。

そのような状態で「遠慮せず何でも言ってくれ」は無理筋過ぎますね。

心当たりがあり過ぎるあなた、安心してください。「無条件の肯定的ストローク」は特別な技術ではなく、日々のちょっとした心がけで誰にでも実践できるコミュニケーションの基本です。

「あなたがそこにいることを私は認識していますよ」という態度や言葉で接すればよいだけです。

小さな一言が、軽いジェスチャーが、職場の雰囲気を変え、人の行動を変え、組織の未来を変えていく可能性を秘めています。

まずはこのコラムを読み終わったら、最初に目に入った人に「無条件の肯定的ストローク」。今日この瞬間から習慣にしてみてはいかがでしょうか。

私たち企業教育総合研究所:WMSでは、「心理療法・臨床心理学をビジネスの分野に応用する」という研究も行っています。今後もアイデアをコラムとして、実践方法を研修として発表していきます。

IDPのセミナー・イベント情報はこちら

参考文献

・エン・ジャパン株式会社「1800人のビジネスパーソンに聞いた「上司・部下間のコミュニケーション」調査(2024年7月)」

・日本交流分析学会(2017年).『交流分析基礎テキスト』

・Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529. https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497

▼この記事を書いた人

佐々木 啓(ささき あきら)

〈プロフィール〉

1998年より、教育研修会社にて心理療法研修のマネジメントに従事。国内外の一流心理療法家の技能と研修ノウハウを学ぶ。10年間の修行の後、2008年から自らも講師として活動を開始。現在に至る。その人の特性や課題に最もマッチしたアプローチを、多種多彩な心理療法から選んで構成する研修やコーチングが強み。「不健康な状態で行う思考の質などたかが知れている」を信条に、まず個人の心身を整える実習やエクササイズが得意。

2015年 ICC認定国際コーチ資格取得

2016年 同国際チームコーチ資格取得

2019年 公認心理師資格取得